2025年大阪万博開催

日本には四季があり季節ごとに日本独自の文化や風情を肌で感じ楽しめることは世界的に知られており、嬉しいことに海外からも日本文化の風流を感じるために足を運んでくれる観光客が年々増えてきております。

そのような中、

月日が経つのは早いもので今年も桜の季節となり、間もなく大阪では1970年3月15日以来約55年ぶりにあたる2025年4月13日から同年10月13日の184日間で第二回大阪万博が開催されます。

第一回大阪万博で感動を得た当時の大志ある子供たちは今では立派な有識者となり、二回目の大阪万博を心から楽しみにしている方も大勢いらっしゃることだと思います。

中には童心に帰り「毎週大阪万博に行くんだ」と興奮を隠しきれない方もいらっしゃります。

当然のことながら、海外からも大勢の方が大阪万博に足を運ぶ方が増えることだと思いますし、経済効果も十分に期待できるのではなかろうかと思います。

今回の大阪万博を開催するにあたり、色々と不安視されることがあったり、何かとネガティブな話が噂されましたが日本人の団結力で無事成功に終わらせることができれば素晴らしいことだと思っております。筆者も微力ではありますが大阪万博の成功に向け協調して取り組んでいる次第でございます。

万博の歴史

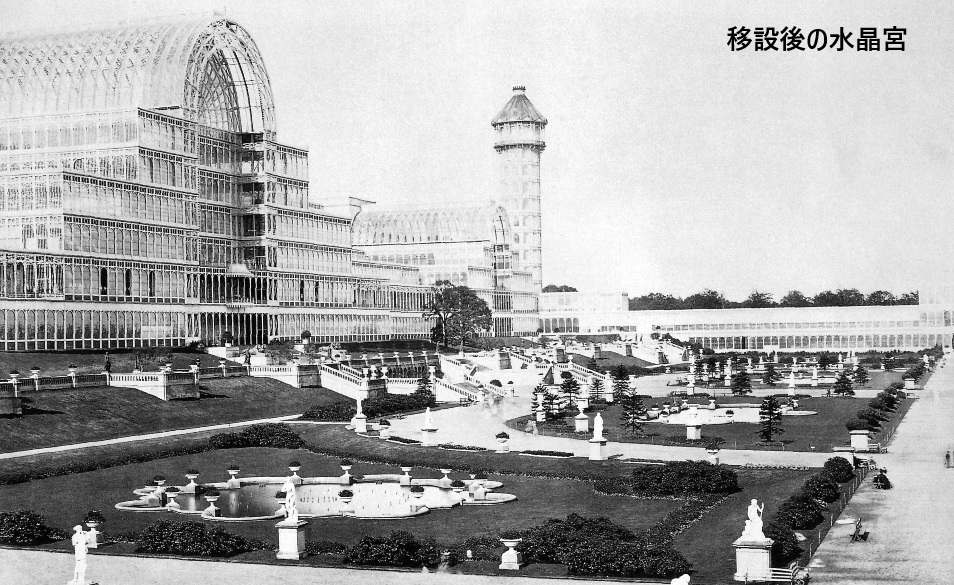

そもそも万博が初めて何時開催されたかといいますと、今からさかのぼる事約174年前である1851年5月1日にイギリスの首都ロンドンにあるハイドパークにて国際博覧会として開催されました。

この万博は別名「水晶宮(クリスタル・パレス)博覧会」とも呼ばれ、ヴィクトリア女王の夫でもあるアルバート公が自ら万博に融資する熱心なプロモーターとなり、政府に積極的に働きかけ博覧会王立委員会を結成させて、当時にいた名だたる建築士たちを結集させ建造しました。

使用したガラスの殆どはバーミンガムとスメジックのみで生産されるガラスで当時では類を見ない世界最高峰の技術をもってガラス張りの建造物となりました。

そして、訪れた人はあまりの美しさに挙って驚きを隠すことができず、経済効果も膨大にあり第一回開催の万博は大成功という結果で幕を閉じました。

この巨大なガラスの建造物は幅約563メートル、奥行き約138メートルで、後にロンドンの南郊に移設されその地名が「クリスタル・パレス」という名称になりました。

日本が万博に初登場

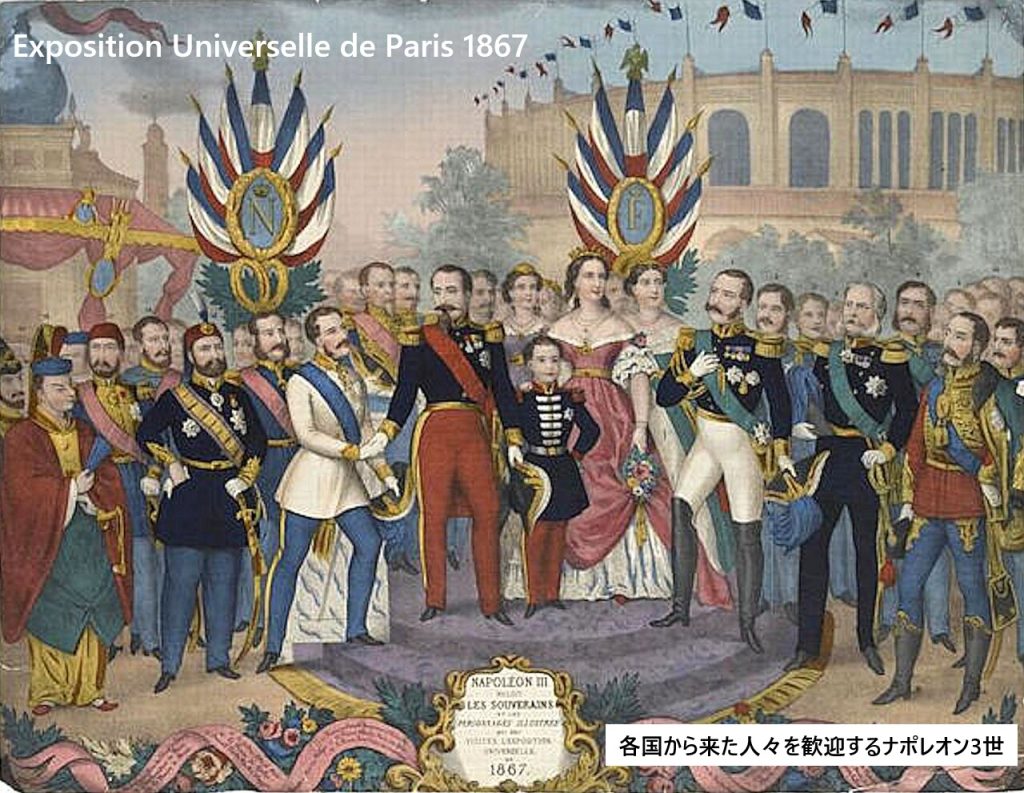

それでは、我が国日本が初めて万博に参加したのは何時かといいますと、今からさかのぼる事158年前、1867年4月1日にフランスの首都であるパリで行われた万博が最初です。

当時日本からは江戸幕府(日本大君政府)に加え薩摩藩(薩摩琉球国太守政府)、佐賀藩(肥前太守政府)がそれぞれ別個に出展し使節団を派遣しました。

幕府は日本で統一した出品を画策しましたが勲章まで作っていた薩摩藩には聞き入れてもらえず後に幕末の政争が如実となるきっかけとなりましたが、開成所の高橋由一・宮本三平の油彩、北斎・国定・芳幾・芳年の浮世絵、銀象牙細工、青銅器・磁器、水晶細工などを出品しました。

演出として江戸浅草の商人が数寄屋造りの茶屋をしつらえたり、三人の柳橋芸者が独楽を回して遊び、煙管をふかすしぐさが物珍しがられ公式展示以上の人気になったそうです。

薩摩藩は独自の人脈網により、フランスの有識者シャルル・ド・モンブラン伯爵の権威を借り、幕府とは別個に展示館を設けました。

展示物として薩摩焼、漆器、扇子、タバコ等の128品目で約400箱を出品し、特に薩摩焼は絶賛されました。

また、当時フランスのナポレオン三世は勲章外交をすることが多かった為薩摩藩は「薩摩琉球国の勲章」を作りナポレオン三世をはじめフランス高官に贈答品として献上したことは大好評を生みました。

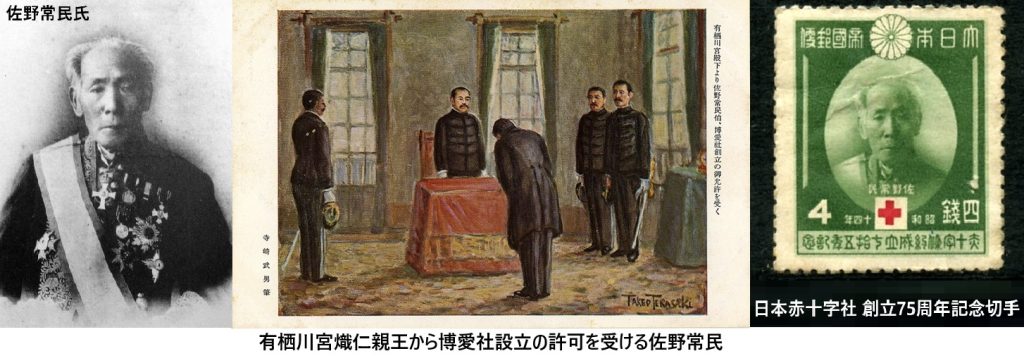

佐賀藩は「西洋文明の吸収」と「佐賀藩特産品の売り込み・プレゼンテーション」をすることに重きを置き佐賀藩使節団団長の佐野常民氏は蒸気軍艦の購入交渉の特命を受けていたこともあり積極的な営業活動を行い、欧米の進んだ技術や制度の吸収に努めました。

展示館では陶磁器の伊万里焼・唐津焼、白蝋、和紙、茶等、佐賀藩領内の特産物を多数出品し、購入された陶磁器などはセーブルにある国立陶芸美術館に収蔵されました。

括目すべき点は佐賀藩の使節団団長である佐野常民氏は「赤十字」を視察し南西戦争の際に現在の「日本赤十字社」となる「博愛社」を創設しました。

このパリ万博では日本が初参加したことにより「ジャポニズム」の契機にはなりましたが欧米文化は日本よりはるかに進んでおり、現在もドイツに本社があるSiemen(シーメンス)社は発電機や発動機、特に水圧式エレベータは会場の屋上まで昇ことが可能であったため、当時の日本とは大きな開きがあったことは否めませんでした。

また、日本政府として初めて万博に参加したのは1873年のウィーン万博となります。そして、万博が現在のようにテーマを持つようになったのは第一次世界大戦後の1928年に国際博覧会条約の条約が基準となり開催されるようになりました。

日本で開催された万博は5回

実のところ日本が初めて万博の開催地となったのは大阪万博ではなく1940年に開催予定であった東京・横浜を会場とした万博だったのです。

しかし、当時入場券を印刷し販売するまで準備が整っていましたが第二次世界大戦勃発により中止が余儀なくされた経緯があります。

「の~ぼり~くだりの隅田川~♪」で知られている東京の下町に流れる隅田川の最後にある橋「勝鬨橋(かちどきばし)」は万博のために作られた日本国内で最大の跳開橋(ちょうかいきょう)でした。

幻の万博となりましたが、その他日本では万博を5回開催しています。

1回目は言わずもながら1970年に開催された第一回大阪万博です。

2回目は1975年に沖縄で開催された沖縄国際海洋博覧会(沖縄海洋博)でテーマは「海―その望ましい未来」です。

3回目は1985年に茨城県のつくばで開催された国際科学技術博覧会(科学万博、つくば万博)でテーマは「人間、住民、環境と科学技術」です。

4回目は1990年大阪の鶴見緑地で開催された国際花と緑の博覧会(花の万博)でテーマは「花と緑と生活のかかわりを促え21世紀へ向けて潤いある社会の創造を目指す」です。

5回目は2005年愛知県で開催された日本国際博覧会(愛知万博、愛・地球博)でテーマは「自然の叡智」で、どの万博も耳にしたものばかりだと思います。

そして、今回の第二回大阪万博は日本で開催される6回目の万博となります。

テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」となっています。

個人的には時間が許される限り幾度と足を運んでみたいと思っております。

今回は万博にスポットをあてた話となりましたので、

皆さんが知っている事ばかりだと思いますが何かのお役に立つことができれば幸いです。