参議院でも与党過半数割れ今後の日本の行方は

夏の参院選が終わり与党である自由民主党と公明党の獲得議席が過半数を割れ、衆議院共に少数与党になったことは皆さん周知ご存じのことだと思います。

今回の参議院選では議席を大きく伸ばした国民民主党や参政党に注目が集まったほか、無所属で出馬し当選した兵庫県泉房穂氏や和歌山県望月良男氏、鹿児島県では自由民主党尾辻秀久議員のご息女でありながら無所属で出馬した尾辻朋実氏の当選、大阪府では当選こそ逃しましたが無所属で出馬したミュージシャンの世良公則氏、日本保守党からは「行列ができる相談所」で知名度がある北村晴男氏が出馬し見事当選し、社民党からは党の存亡をかけて出馬したラサール石井氏が出馬し当選したこと等メディアを通じ話題が色々とありました。

マーケットを見ますと日経平均では選挙が明けた7月22日に4万円前後の値をつけチャート的には迷い線が出ている等の動きをしていましたが、翌23日には米国のトランプ大統領の関税問題が日本に対しての関税が15%に収まりそうだとの情報を受けチャート上では一気に強い陽線が出ました。そして、24日の寄付きはチャート上も「窓」を開ける高値から始まり4万2000円台を回復し最高値更新を期待するような動きになりました。

マーケット的には日本の与党が衆院参院共に過半数を割れこむ少数与党となった反応を見る限り下げ材料にはなっていないように感じます。

今後は石破総理大臣続投の可否が問われ、日米の関税交渉が具体的にどのようになるのかが注目され場合によっては日本にとって不利益をもたらす事が多くなると判断されればマーケット的に大きな値動きをする可能性があると予想されます。

いずれにせよ、今後は日本経済が良くなり日本国民の皆さんが安心して生活ができる環境になってくれることを望む次第です。

今回の話は前回の米国金貨の話の延長でアンティークコインの鑑定会社についてお話したいと思います。

アメリカ二大鑑定機関

そもそも、アンティークコインの価値を決める上で重要なポイントとなる事は鑑定(グレーディング)というものになります。

アンティークコインの収集家として長年のキャリアをもっていたとしても品質を正確に判断することは容易ではありません。

そこで、鑑定の格付けが一目瞭然で解ればコインの保存の良し悪しや希少性なども理解でき収集意欲も高まっていくものです。

1948年に府レーディングの国際規格「シェルドン・スケール」という70段階による等級格付けが注目されました。

その後、コイン収集家にとって世界共通の基準を取り決めるニーズが高まり、米国でアンティークコインの鑑定機関として1985年にPCGS社が1987年にNGC社が設立しました。

それぞれの鑑定機関は1~70等級の格付けがあるシェルドンスケールに基づき営利目的ではない第三者鑑定機関として公平、鑑定の正確、高い信頼性を保証し鑑定業務のみを行うようになりました。

今では未鑑定コインのままであるよりもPCGS社とNGC社の2社から鑑定を受けていることが世界基準となっています。

PCGS社とは

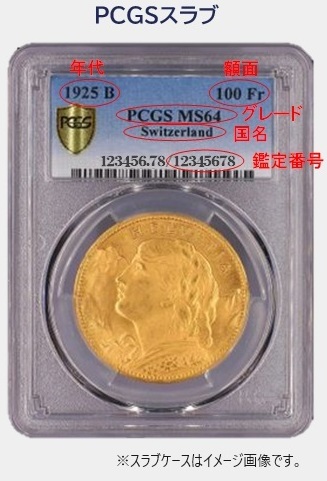

PCGSとは、Professional Coin Grading Service(プロフェッショナルコイン鑑定サービス)を略したもので1985年カリフォルニアで設立されました。

世界トップクラスの鑑定士が不正防止の為、鑑定完了後に不正開封防止仕様のケースに収め、ホログラムやバーコード、透かしを施しています。

PCGS社で鑑定を受け格付けされたコインは無制限保障の対象となっていて日本のコインを含む概ね100ヶ国以上の国にある16世紀から製造されたコインの鑑定を行うことができる鑑定機関です。

NGC社とは

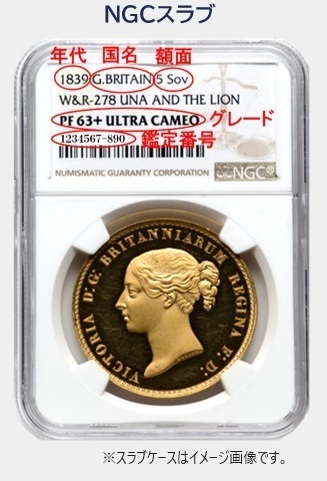

NGCとは、Numismatic Guaranty Corporation(アンティークコイン鑑定法人)を略したもので、1987年に米国ニュージャージに設立された鑑定機関です。

PCGS社と類似している点は多く大きな違いは、鑑定可能な歴史的範囲が広く評価形式は異なりますが古代コインの鑑定格付けを行います。

また、関連会社NCSという会社で経年劣化や汚れを除去しコインの見た目を美しくするサービスの提供もしていて、歴史的に価値のあるコインを良いコンディションにすることに注力しているところがあります。

PCGS社とNGC社の鑑定基準

PCGS社とNGC社の鑑定基準はほぼ同じで多少の表記の違いがあるくらいです。

PCGS社とNGC社のグレーディング基準

シャルドン・スケール(70 段階)

| グレード | 説明 |

| PO-1 | 残されたデザインからコインの種類が識別できる、刻印された発行年号がかろうじて識別可能 |

| FR-2 | ほとんど摩耗されてしまっているが、デザインの輪郭や細部が残っているところもある |

| AG-3 | コインの縁の刻印文字は擦り切れてはいるが、どうにか読める |

| G-4 | 刻印文字はほぼ完ぺきに残っているが、刻印上部に多少摩耗がみられる |

| G-6 | 完全な刻印文字が残されているものの刻印が薄くなっている部分がいくらかみられることもある |

| VG-8 | 縁の部分は完璧に残っている、デザインの細かな部分を確認できるところがある |

| VG-10 | 縁の部分は完璧に残っている、デザインの細かな部分を確認できるところがある、全体的にVG-8よりはっきりとしている |

| F-12 | 深くへこんだ部分に細かなデザインが残っているところもある、すべての刻印文字がくっきりと残っている |

| F-15 | 深くへこんだ部分に細かなデザインが残っている、すべての刻印文字がくっきりと残っている |

| VF-20 | 細かなデザインが詳細に残っているところもある、すべての刻印文字が完璧にくっきりと残っている |

| VF-25 | 細かなデザインが詳細に残っている、すべての刻印文字が完璧にくっきりと残っている |

| VF-30 | 細かなデザインがほとんど完璧に残っている状態 |

| VF-35 | 細かなデザインは完璧に残っているが、盛り上がっている部分は擦り切れて平ら |

| XF-40 | 細かなデザインは完璧に残っており、盛り上がっている部分は擦り切れて平ら |

| XF-45 | 細かなデザインは完璧に残っており、盛り上がっている部分は擦り切れて平らなところもある |

| AU-50 | コイン全体的に小さな摩擦あとが見られる、盛り上がった部分は摩擦で少し平ら |

| AU-53 | 盛り上がった部分は少し平らで光沢を失っているが、ほかの部分では光沢が残っている |

| AU-55 | 細やかなデザインは完璧に残っており、盛り上がった部分にはあまり摩擦が見られない(面の2分の1以下) |

| AU-58 | 盛り上がった部分は少し摩擦が見られるが、それ以外では細かなデザインと光沢が残っている |

| MS/PR-60 | 摩耗はないが、大きな傷やヘアラインが多くある、刻印が完璧でないこともある |

| MS/PR-61 | 摩耗はないが、大きな傷やヘアラインがいくらかある、刻印が完璧でないこともある |

| MS/PR-62 | 摩擦はないが、傷やヘアラインが確認できる、刻印が完璧でないこともある |

| MS/PR-63 | わずかな傷やヘアラインが確認できる、刻印が完璧でないこともある |

| MS/PR-64 | 少しの傷やヘアライン、もしくは大きな傷やヘアラインと、刻印は標準的もしくはそれ以上の保存状態 |

| MS/PR-65 | 目を引く部分には傷やヘアラインが見られない、刻印は標準以上の保存状態 |

| MS/PR-66 | 目を引く部分にはほとんど傷やヘアラインが見られない、刻印の保存状態は良い |

| MS/PR-67 | 刻印に少しの欠陥が見られる、刻印の状態は非常に良い |

| MS/PR-68 | 刻印にほんの少しの欠陥が見られる、甘い刻印がごくわずかに見られるかもしれない |

| MS/PR-69 | 刻印にほとんど欠点が見られない、完璧な状態に近い |

| MS/PR-70 | 完璧な刻印と光沢、目視できる傷はない、コインの見栄えに影響しない程度の発行の際にできた傷は認められる |

PCGS 特記事項

基本のシャルドン・スケール(70 段階)に加え、特別な表記が付与されるケースがあります。

| 定義 | 説明 |

| CAM | デバイスが表裏両方軽く艶消しされている、デバイスとフィールドにコントラストみられるもの、もしくは片面がDCAMでもう片面がCAM |

| DCAM | ディープカメオ(Deep Cameo) デバイス(デザイン部分)が表裏両方艶消しされている、デバイスとフィールド(デザインの無い部分)に強いコントラストみられるもの |

| DM | ディープミラー(Deep Mirror) |

| PL | プルーフライク(Proof Like) 5cm~10cm離れたとこからでも光の反射をはっきりと確認できる、プルーフのような輝き |

| SP | スぺシメン、プルーフのように作られたが質感はシルクのように滑らかなものからマットなもの、ザラザラとしたものまである |

NGC Details Grading

基本のシャルドン・スケール(70 段階)に加え、特別な表記が付与されるケースがあります。

| グレード | 説明 |

| UNCDetails/Proof Details | 流通の痕跡、もしくは摩耗が見られない |

| AU Details/Proof AU Details | デザインの盛り上がっている部分だけ軽い摩擦痕が見られる |

| XF Details/Proof XF Details | 全体的に軽い摩耗が見られるが、デザインの輪郭は明確である |

| VF Details/Proof VF Details | メインとなるデザインはっきりとしているが、盛り上がった部分に軽い摩耗みられる |

| F Details/Proof F Details | 盛り上がった部分には激しい摩耗、コイン全体には軽い摩擦が確認できる、デザインのメインとなる要素は目視できる |

| VG Details/Proof VG Details | デザインを平らにしてしまうほどに摩耗が確認できる、しかしメインとなるデザインの輪郭は残っている |

今回の話はアンティークコインのグレードにまつわる話に焦点を合わせました。

昨今は米国二大鑑定機関でグレーディングされているアンティークコインが世界基準のようになっています。

東京や大阪を含む日本の主要都市ではアンティークコインの行商として展示会等が定期的に行われています。

時折掘り出し物のようなコインとも巡り合う事も不思議ではありません。

今回の話をもとに皆様のお役に立つ事ができれば幸いです。