国民が注目する自民党総裁選

「暑さ寒さも彼岸まで」と言いますが、今年はこの言葉の通り近頃はようやく酷暑がおさまり全国的に過ごしやすい気温になったように感じられます。

そのような中で、石破茂自民党総裁が辞任を発表したことにより、自民党総裁選が行われ10月4日に開票とアナウンスがあったことは皆さん周知ご存じのことだと思います。

今回は前回と比べ候補者が減り、小林鷹之氏、茂木敏充氏、林芳正氏、高市早苗氏、小泉進次郎氏の5名で総裁選を競う運びとなり、国民の多くの方が括目するイベントにもなっております。

連日にわたり、各メディアはこの総裁選を取り上げ、小泉進次郎氏が有利で頭一つ出て、次に追うのが林芳正氏、その後に高市早苗氏が続いているという報道や週刊文春が報じたニコニコ動画での「ステマ指示」を小泉進次郎氏の陣営が概ね認めたことにより「総裁選辞退」がトレンドワードに浮上する等、小泉進次郎氏陣営への批判がSNSで急増していると一部の報道で取り上げられ殺伐とした感じも否めません。

また、自民党総裁選に選出されれば女性初の快挙となる高市早苗氏に日本記者クラブで行われた候補者討論会で「外国人観光客が鹿を足で蹴り上げるとんでもない人がいる」という発言の根拠はどこにあるのか追及されたこともSNSに取り上げられ物議を醸しだしている模様です。

日本テレビでは独自の手法で自民党の党員・党友と答えた有権者1108人に電話で調査をしたことも話題に上り、9月19,20日の両日で同様の手法で1010人に調査し小泉進次郎氏が32%のトップで2位が28%の高市早苗氏であったとも報道されました。

自民党総裁選の模様は錯綜するところも感じられますが、個人的には衆院参院共に少数与党となった自民党であっても、やはり第一党であることは変わらず影響力が大きいことも事実であるため、今後日本の行く末をしっかりと見据えて、超高齢化社会の日本経済を発展させ多くの国民が喜び、そして、安心して生活できる政策を責任をもって行ってくれる方が自民党総裁となり、しいては総理大臣となってもらいたいと願っています。

マーケット的には、石破茂総理が辞任を表明してから日経平均は最高値を更新し概ね45,000円以上をキープしている状態で自民党総裁が決まり新しい総理大臣の誕生となれば更に上昇する可能性があるようにも映ります。いずれにしてもマーケット的には悪い影響を受けているような感じがしない点から、日本経済の更なる発展と強い日本経済になることを心から望むばかりです。

さて、今回のお話は日本の金貨について述べたいと思います。

過去にも金貨についてお話したことがありますが、今回は明治時代にフォーカスしていきたいと思います。

明治時代の日本の金貨

日本の金貨とは、そもそも日本で鋳造され発行し流通した金貨の総称で、大判、小判、分金、本位金貨、記念金貨等が該当します。

明治時代以降の金貨は新貨条例及び貨幣法に基づいて造幣局が鋳造し発行された本位貨幣の金貨が主となります。

明治政府は、小判、分金、穴銭等を貨幣に変え近代的な洋式貨幣を発行する為に英国から鋳造機を導入し明治3年11月27日より銀貨の鋳造を初め明治4年8月から金貨が鋳造され発行されました。

最初の硬貨のデザインは英国に委ねる予定でしたが彫金師である加納夏雄の龍のデザインと彫刻が高い評価がなされ採用されました。デザインは欧州諸国の君主国を参考にして表面を天皇陛下の肖像を刻むことが望ましいと考えられましたが、日本は古代より元首を象徴し貨幣に肖像を刻むという伝統がなかったことや日本独自の身分資格を厳格に問う伝統を優先し天子を表す龍を彫刻することになったそうです。

そして、裏面は天皇と皇室の紋章である菊紋「十六弁八重表菊紋」と、それに準じて格式がある桐紋「五七桐花紋」を彫刻するようになりました。

左右には月と日の描かれた錦の御旗、中央には日章と八稜鏡、菊と桐の枝飾りが刻まれています。

新貨幣においては、当時中国が似たような龍の図柄を用いた硬貨を鋳造していた関係上、日本では「日の出る国」ということで表と裏に日章図案及び八稜鏡にして菊花紋章を表面の上部に左右から菊と桐の枝飾りが半分ずつ描かれるようになりました。

硬貨の表面は造幣局の内規により龍図の一圓貨幣は「一圓」と刻まれている方を表とし日章が刻まれている面を裏と決められました。

造幣局の登場

幕末時に金銀貨の改鋳から多種多様の貨幣が額面通りではなくなり、実質価値に基づく相場で取引されていましたが財政に苦しむ藩が偽造貨幣を使うなどしたため更に混乱が生じていました。

明治政府は国際的の信頼を得るために政府が貨幣を発行する必要性が出てきました。

そして、外国人大使からも金銀地金の持ち込みによる本位貨幣の自由鋳造を行うことを目的とした造幣局の設立を求められました。

明治元年に明治政府は当時英国の統治下にあった香港から造幣機械を購入し英国技師から西洋式貨幣の製造をするべく造幣局の設立準備を開始しました。

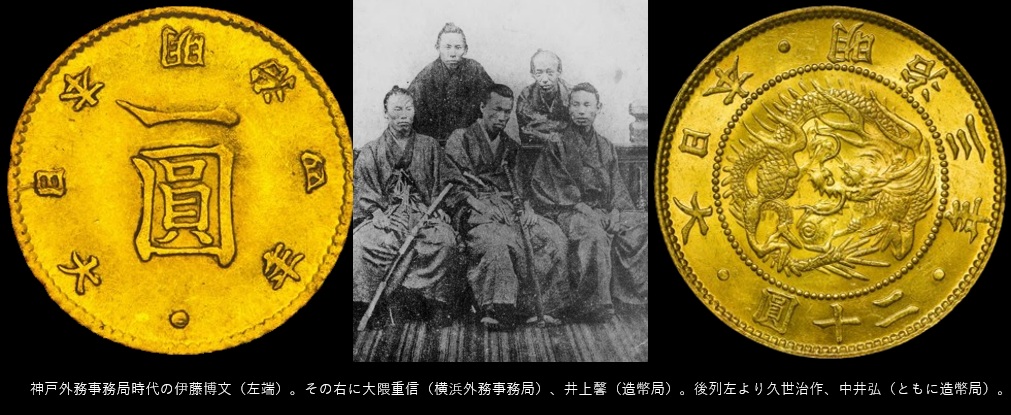

明治2年に事実上の国際決済通貨として世界的に広く流通していたメキシコ銀(8レアル銀貨)を基に同質量の本位銀貨を発行し、金貨及び銅貨を補助貨幣として銀本位制を選択しようとしましたが、渡米して財政研究を行っていた後の初代日本の総理大臣になる伊藤博文氏が世界の殆どが金本位制となっているとのことから日本は銀本位制ではなく金本位制を取り入れることとなりました。

そして、米国の1ドル金貨の含有金量の実質価値に近づく質量の一圓金貨を発行するに至りました。

その結果、外国人及び政府、民間の日本人から納入される金銀地金(旧貨幣、外国貨幣、地金)の量に応じて製造発行できるところとして造幣局が登場したのです。

造幣局では毎年鋳造される金貨銀貨の規定枚数の中から大蔵省が量目や品位が規定通りであるか確認するようになりました。

日本政府が初めて鋳造した貨幣

明治政府は明治4年5月10日に新貨条例として、一圓金貨を原貨と定め圓(円)としました。金平価は1円=純金1.5g、純度90%として1円、2円、5円、10円、20円の金貨が鋳造し発行されました。

当時は金貨の鋳造を希望する者が造幣局に金地金を納めて金貨が交付される自由鋳造が定められており、一圓銀貨は貿易専用とされ国内では法貨とされず開港場において銀貨百圓と金貨一圓が等価とされ金と銀比価は1:16.01とされていました。

明治3年と4年の硬貨は西洋式硬貨の鋳造が未経験だったので鋳造の質が悪く不明瞭な物が多くあり明治5年に新たな鋳造機を使用し極印を作り再鋳造されましたが極印はサイズが小さく1円、2円、5円金貨は直径の大きいものと小さいものの2種類が存在しました。

10円、20円金貨においては極印もほぼ同じサイズだったのでコインの直径には差がありませんでした。

その後明治30年に新たな貨幣法が施行され金の価格が半減となり1円=0.75gとなり、以前から出されていた条例で発行された金貨は全て2倍の価値を有することとなりました。新貨法で鋳造された金貨は額面5円、10円、20円の3種類のみとなり、原貨である新一円金貨は1gに満たない大きさとなったため発行は見送られました。

そして、金本位制を基本としたため一圓銀貨は廃貨されることとなり、明治31年4月1日をもって通用禁止となりました。

明治時代のプルーフ硬貨

造幣局の記録では明治時代にプルーフ金貨を製造したという公式的な記録は残されてはいませんが、造幣局創業当時英国の技師達が中心となり貨幣製造がおこなわれていた関係上、プルーフ硬貨の製造をすることが英国の伝統でもあったことから明治初期に贈答用のプルーフ金貨の製造した可能性は高いと見込まれています。

発行枚数の記録を見るに明治8年12月製造の明治9年、明治10年、明治13年の数十枚が贈答用貨幣であるとの見方ができると有識者はいます。

また、明治5年に小型化された金貨は鋳造枚数が非常に少なく、新しい極印と鋳造機の試験並びにプルーフ硬貨の施策として鋳造された見込みがあり、コレクターの間では非常に高値で取引されているケースがあります。

尚、5円金貨は米国の5ドル金貨や英国のソブリン金貨とほぼ同量の純金で出来ており、国際的に見てもスタンダードな大きさで外国人にも受け入れ易い面も人気の理由のようです。

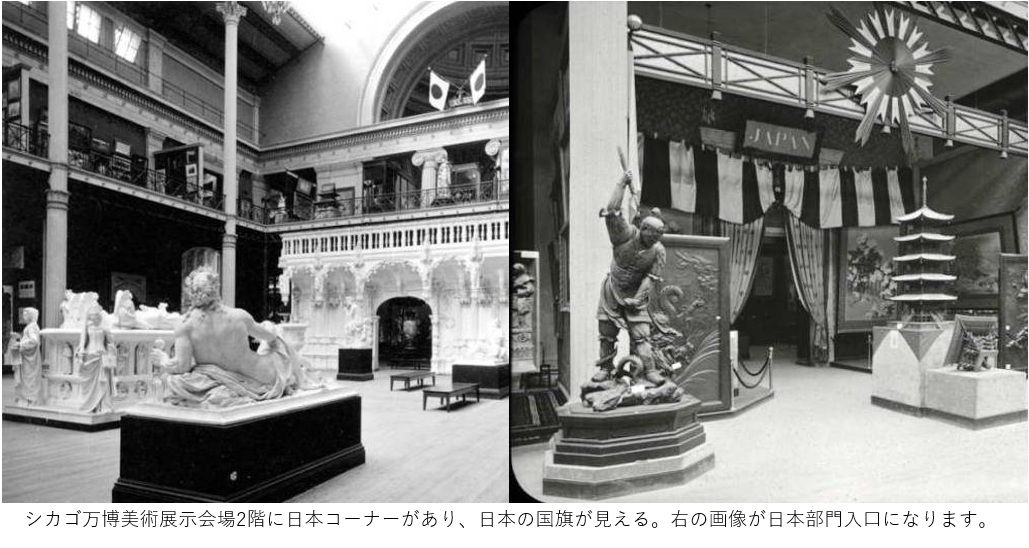

明治26年5月米国のシカゴ万博で日本の貨幣を展示することとなり、1円~20円の5種類の金貨が各々2枚ずつプルーフ硬貨として出品されました。これが日本における最初の公式なプルーフ硬貨とされていますが、先に述べた通り、プルーフ硬貨は西洋式貨幣が鋳造され明治4年に試験的鋳造が行われた関係上一部の金貨は未完成ながらプルーフ貨幣が存在するといっても過言ではありません。

明治6年に金貨と銀貨の極印が変更された時にも、プルーフ硬貨が試験的に鋳造され、磨き上げられた極印がテストされたため、特にこの年号の5銭銀貨と5円金貨には、やはり未完成ながら明らかなプルーフ硬貨が存在するそうです。

そして、小型化された金貨は各額面ともに様々な工夫をして品質の高い美しい硬貨を鋳造する技術が試みられた。最近のプルーフ硬貨のような輝きの無いものも多いが、明治13年銘の20円金貨や2円金貨はミントラスターの生じていない完全なプルーフ貨である。これらのプルーフ硬貨の鋳造に関する詳細な記録は残っていないが、明治6年銘の5円金貨は、約315万枚発行されたが、現存する硬貨のおよそ1%程度がプルーフあるいはプルーフライク硬貨であるとの見方もできるそうです。

その他、銀貨においても先に記した明治6年銘の5銭銀貨のほか、明治8年、9年、10年銘の10銭、20銭銀貨にもプルーフ貨が存在するそうです。

急ぎ早の話になりましたが今回は明治時代に出来た金貨や銀貨についてお話しました。

皆さんがご存じの事ばかりだと思いますが何かのお役に立つ事ができれば幸いです。

-300x200.jpg)